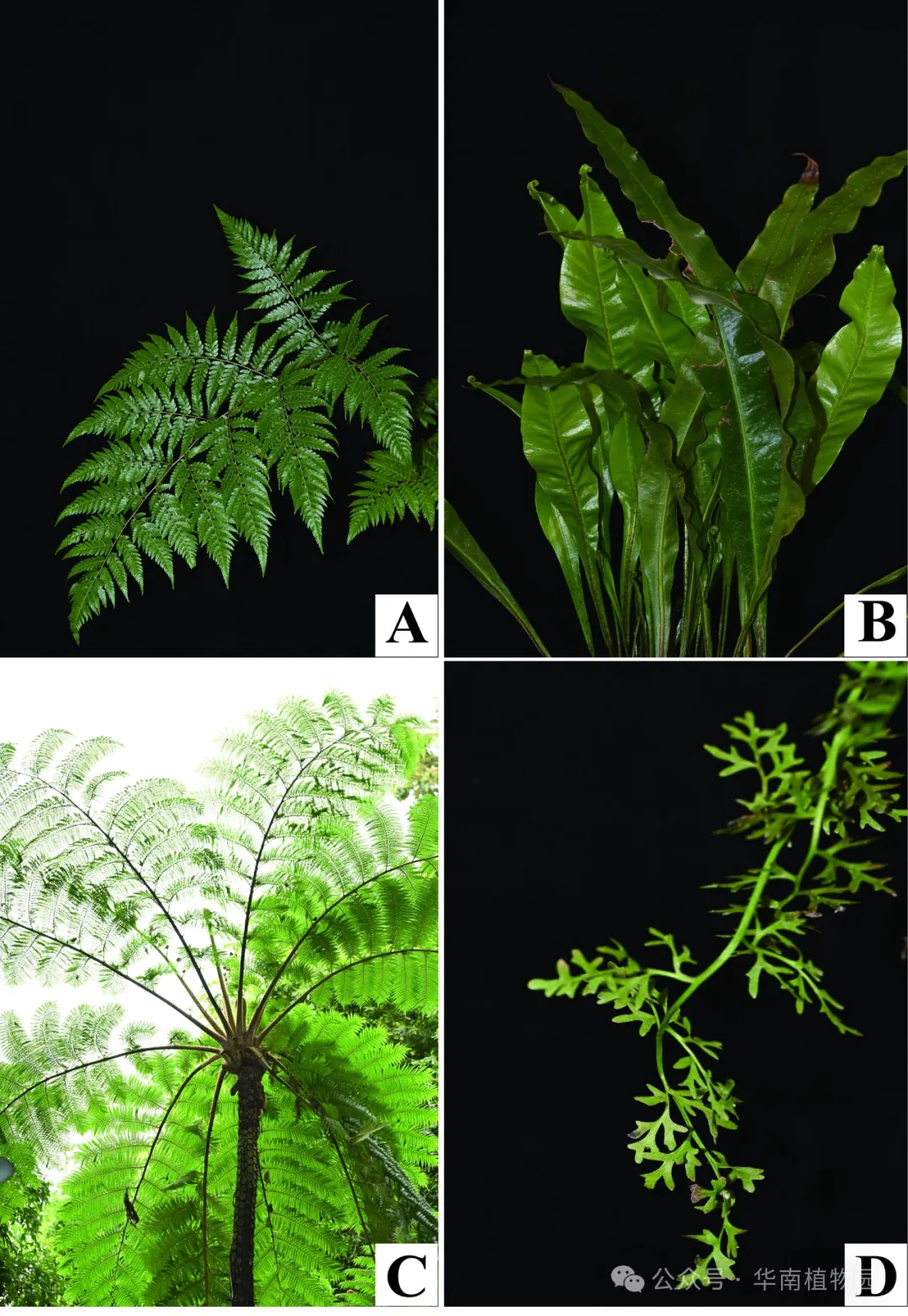

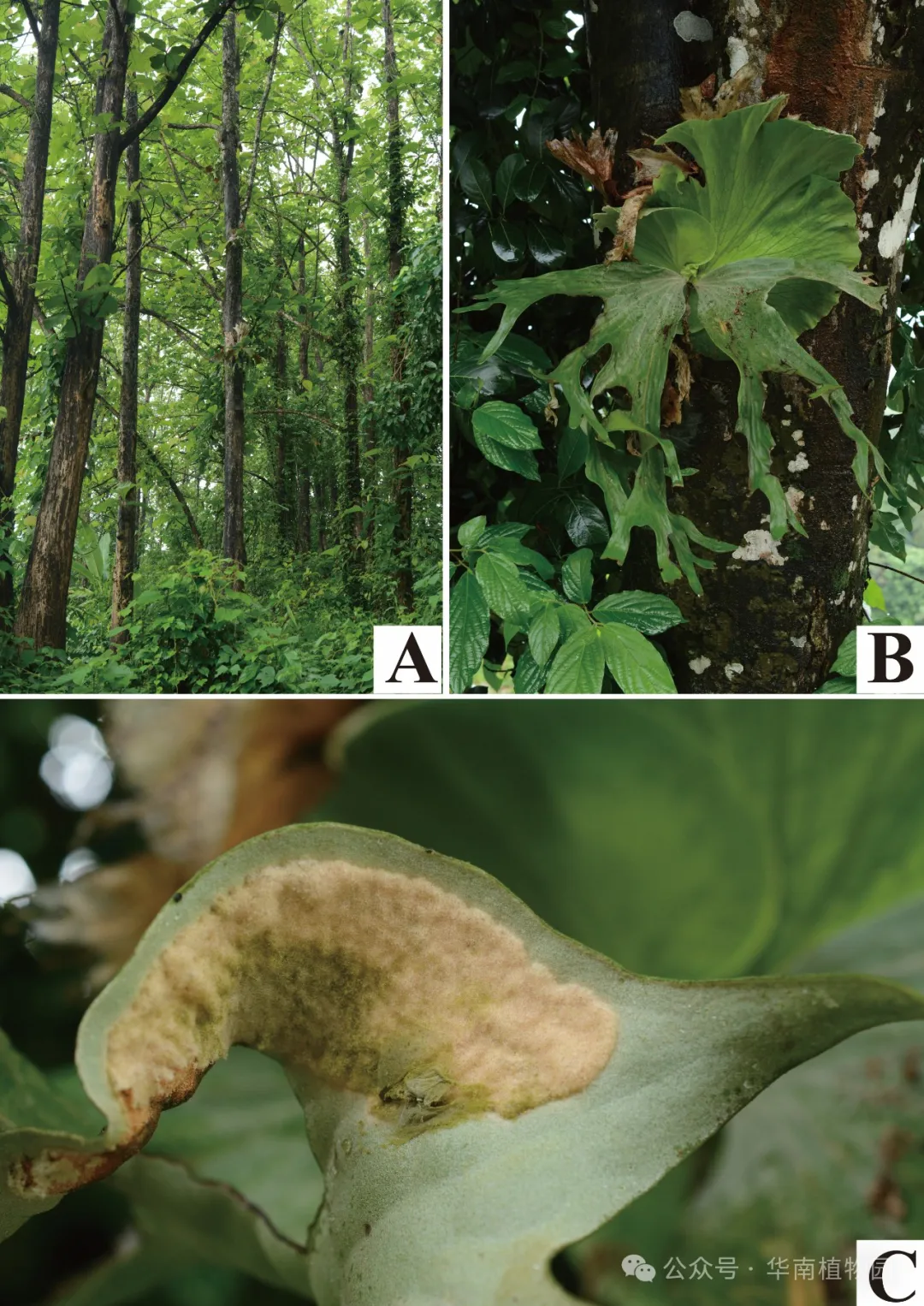

蕨类植物,大家应该都不陌生,但羊齿植物,您是否又听过呢?其实羊齿植物就是蕨类植物的另一个别称。那么为什么蕨类植物会被称作羊齿植物呢?这是因为古人在日常观测中发现蕨类植物的叶片与羊齿非常相似,从而给予的另一种更为直观的称呼。其实,羊齿植物是我们对蕨类植物的一种刻板印象。山间林下、低矮草本,有着如羊齿般的羽状叶片(图1A),这或许就是很多人印象中的蕨类植物吧!事实上,蕨类不仅有羽状叶片类型,也有单叶类型(如:星蕨属Microsorum,图1B);不仅有低矮草本,也有高大木本(如:桫椤科Cyatheaceae,图1C);不光可以生长在山间林下,亦可水生和沼生(如:水蕨属Ceratopteris,图1D)。今天我们要介绍的这种植物是一种大型附生蕨类,它的叶二型(能育叶和不育叶),其中能育叶形态更是多变,状似鹿角。它就是蕨类植物中别具一格的存在——鹿角蕨(图2)。

图1:蕨类植物。A:金毛狗 Cibotium barometz;B:江南星蕨 Lepisorus fortunei;C:笔筒树 Sphaeropteris lepifera;D:邢氏水蕨 Ceratopteris shingii。

图2:鹿角蕨植株照。A:生境;B:个体;C:孢子囊。(曾佑派摄)

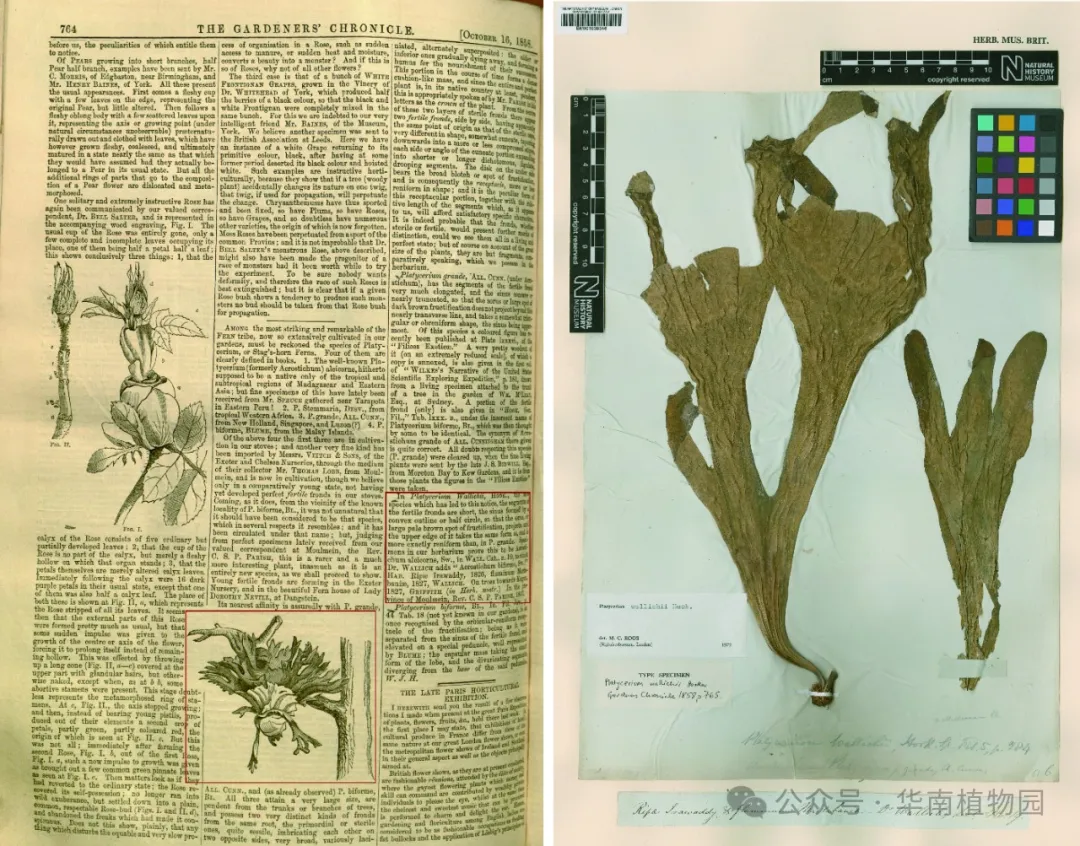

1858年,William Jackson Hooker 在他的著作中提到:该种可育叶裂片短,凹陷部分呈半圆形,大型淡褐色的孢子囊群突出,上缘形状与壮丽鹿角蕨(Platycerium grande)相似,但更接近肾形,首次将它作为一个新种进行处理(图3左)。此外,他还将Wallich 1826年在伊洛瓦底江流域和1827年在缅甸Martaban(现位于Mottama)采集的标本指定为该新种发表的凭证,并在原稿中绘制了线描图(图3左),将其命名为Platycerium wallichii。属名“Platycerium”是由“Platy-”和“-cerium”组成,其中“Platy-”有“扁平的”之意,而“-cerium”则为“角状结构”,合起来就是“扁平的角状结构”,种加词“wallichii”则是纪念Wallich的采集贡献。时至今日,当年Wallich在缅甸采集的标本仍保存在邱园植物园(K)和英国自然历史博物馆(BM)中(图3右),这为后续的研究提供了宝贵的材料。虽然鹿角蕨被描述并发表了,但它的系统位置也是几经变更,近年的研究将它放在了水龙骨科(Polypodiaceae)鹿角蕨属(Platycerium)。

图3:鹿角蕨原始文献和模板标本。左图:原始文献;右图:合模式(BM001038346,图片来源于英国自然历史博物馆)。

鹿角蕨属是水龙骨科和禾叶蕨科植物(polygrammoid ferns)中为数不多的泛热带分布的类群,共包含15-18种,其中非洲和马达加斯加州分布有6种,8-11种分布在亚洲热带和亚热带地区、马来群岛和澳大利亚,南美洲仅分布有一种。它们主要附生在树上,有时也会附生在岩石上,通常生长在比较开阔的地带。中国作为鹿角蕨属分布的北缘,仅在云南分布有鹿角蕨一种。受人为干扰的影响和栖息地的破坏,鹿角蕨的野生居群遭到了较为严重的威胁,野生个体数量急剧下降。《中国生物多样性红色名录》将其评估为极危等级(CR),《国家重点保护野生植物名录》将其列为国家二级重点保护。

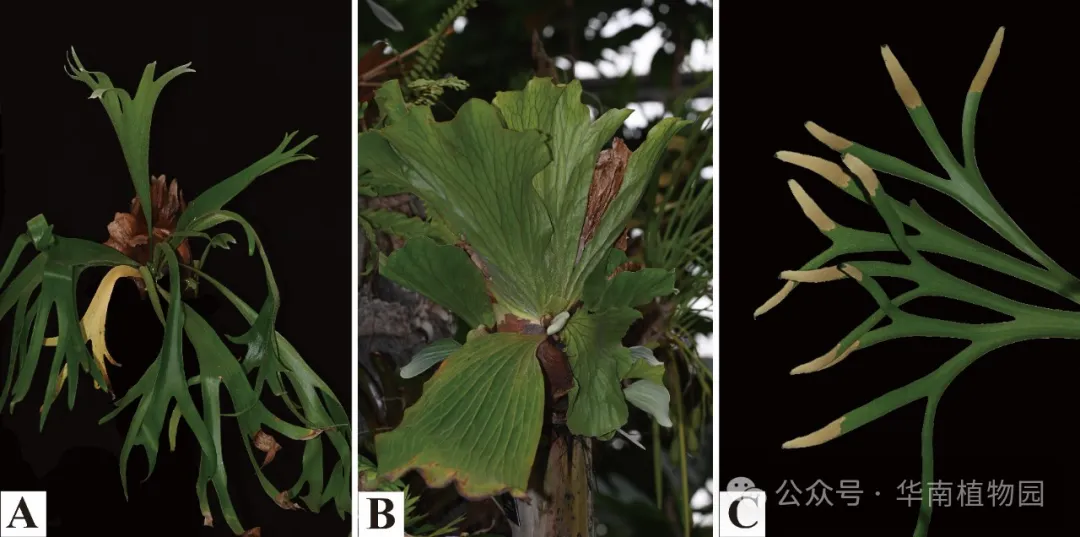

此时,很多人可能会纳闷,既然鹿角蕨如此濒危且受到相关法律法规的保护,为什么市场上还是经常能看到鹿角蕨的存在?这里可能需要做一个简单的说明。在我国受保护的仅鹿角蕨(Platycerium wallichii)一种,它也被称作绿孢鹿角蕨,而市场上流通的“鹿角蕨”通常是指鹿角蕨属的植物,如:二歧鹿角蕨(Platycerium bifurcatum,图4A)、皇冠鹿角蕨(Platycerium coronarium)等以及它们的品种。还有一个值得注意的点:所谓的保护都是针对野生植物,而人工培育的栽培品种并不在保护的范畴,这也是我们能在市场上看到不少的珍稀濒危植物的原因。当然,如果贩卖的是野生保护植物,这还是“很刑”的。

图4:鹿角蕨属植物(部分)。A:二歧鹿角蕨Platycerium bifurcatum;B:象耳鹿角蕨 Platycerium elephantotis;C:东非鹿角蕨Platycerium alcicorne。

二歧鹿角蕨、象耳鹿角蕨(Platycerium elephantotis,图4B)和东非鹿角蕨(Platycerium willinckii,图4C)等(图4)。遗憾的是鹿角蕨本种在一次展出后“香消玉殒”了。当然,如果想看“鹿角”,其实二歧鹿角蕨的特征更为典型。二至五回叉裂的能育叶与鹿角不能说一模一样,那也是相差无几。那我们应该如何进行区分呢?最直观的区分就是:鹿角蕨孢子呈淡褐色,叶脉呈密网状,而二歧鹿角蕨的孢子为暗褐色,叶脉不为密网状。此外鹿角蕨正常能育叶片狭长,基生不育叶小,而二歧鹿角蕨则刚好相反。

来源:华南植物园