林草交错区是指森林与草地生物群区的交错地带(ecotone),景观异质性和生物多样性高,对气候变化和人类活动敏感。在全球变化和人类活动日益加剧的背景下,林草交错区已被列入我国重点保护的生态脆弱区之一。然而,过去的相关研究大多基于行政区边界划定我国北方或其局部(如大兴安岭)林草交错区的研究范围,而且往往使用跨度达十年左右的间断数据分析其变化,导致中国国家尺度林草交错区的地理范围、边界、面积、景观格局及其变化与驱动力均不清楚。

为解决以上问题,生态化学计量学组利用武汉大学发布的1990-2020年30m分辨率的逐年土地覆盖数据(CLCD),首次基于现实植被分布从国家尺度上确定了林草交错区的地理分布范围,分析了从1990-2020年其面积、边界、位置和景观格局的逐年变化,并综合考虑造林工程、退耕还草工程、开垦、温度变化、降水变化等七个气候变化和人类活动因子,深入解析了影响林草交错区变化的主要驱动力。

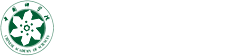

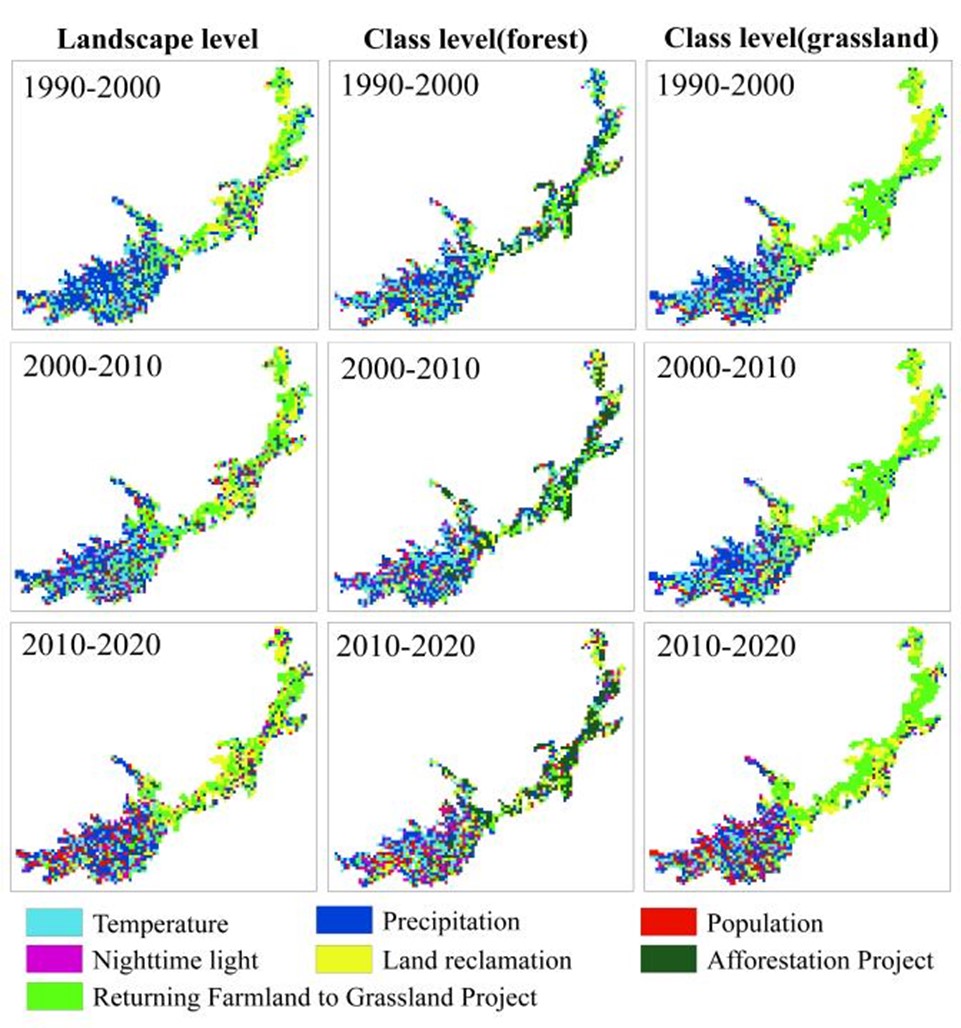

结果表明,中国林草交错区位于东经88°30′-122°59′和北纬27°28′ -51°05′之间,总面积为1011870 km2,约占我国国土总面积的10.54 %。1990年至2020年,林草交错区的面积呈先增加后减少趋势,1999年为面积变化趋势转变的拐点,31年减少的面积占林草交错区总面积的3.10%。林草交错区重心位置向西南方向迁移了228.76km的净距离。区域内森林面积持续增加,草地和农田面积持续减少,减少的草地面积主要转变为农田和森林,与此同时,农田转变为草地在一定程度上弥补了草地面积的损失。在景观水平和类型(森林和草地)水平,景观破碎化程度降低的区域均多于升高的区域。两个水平的破碎化程度变化在林草交错区北部和中部主要为人类活动主导,南部主要是气候变化主导,其中,林草交错区和区域内草地的破碎化程度变化主要由退耕还草工程、农田开垦、温度变化和降水变化等主导;区域内森林的破碎化程度变化主要由造林工程、退耕还草工程、农田开垦、温度变化和降水变化等主导。

综上,本研究可以为未来深入开展我国林草交错区生态学研究提供基础数据支撑,为区域内的生物多样性保护、生态恢复工程的空间规划提供决策依据。

以上研究成果以“Changes of Chinese forest-grassland ecotone in geographical scope and landscape structure from 1990 to 2020”为题,于2024年6月11日在线发表在Ecography杂志上。生态化学计量学组博士研究生郭佳为文章第一作者,王正文研究员和李月辉副研究员为通讯作者,马望助理研究员为共同作者。合作者包括北京大学郭庆华教授、程凯特聘副教授,复旦大学马俊副教授。研究得到了国家自然科学基金项目(42230515,31870442)和中国科学院战略先导项目(XDA26020104)等的资助。北京大学刘鸿雁教授和我所胡远满研究员在这项研究工作之初提供了宝贵建议。

全文链接:https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecog.07296

图1. 中国林草交错区的空间分布

图2.中国林草交错区景观破碎化变化的主导驱动因子